鷲府通信2009

来客

2009/10/25 16林班 photo by ky

- 伐採現場に登場したという可愛いお客様です。人なつっこいのにすばしっこく,写真を撮るのにかなり苦労したそうです。オコジョ?イイズナ?と検討しましたが,判定箇所の尻尾が見えずはっきりとしたところは分かりません。今頃は真っ白の毛皮に替わったでしょうか?

- オコジョ:ネコ目(食肉目)イタチ科イタチ属・準絶滅危惧(NT)

夏は背側が茶色で腹側が白い。冬は全身が白になる。尾の先は黒い。 - イイズナ:ネコ目(食肉目)イタチ科イタチ属

夏は背側が茶色で腹側が白色。冬は全身純白になる。 - 以上Wikipediaより

2009/12/09 sa

初冠雪

2009/11/11 庁舎構内

- 足寄でも初積雪です。山では何度か雪がちらついていましたが,昨晩からは平野部でも降り続き,今朝までに8cm積もりました。本格的な冬も間近です。

2009/11/11 sa

ヘリ散布

2009/10/28 足寄へりポート

2009/10/28 清川地区上空

- 殺鼠剤ヘリ散布を行いました。

野ネズミ生息数調査の結果を基に散布区域・散布量を決定します。

ヘリの中では操縦士さんに散布区域を指定したりカメラを構えたり・・・酔う暇もありません。2009/11/02 sa

足寄中学校実習

2009/10/23 クマの爪跡ホオノキを見上げる

- 10月23日に足寄中学校林業体験実習を行いました。

- 生徒さんたちは午前中に演習林内にて人工林の枝打ち体験で汗を流し、また自然林保全区を見学しました。午後からは学校に戻り講義を受けました。

- 上は保全区の散策中、クマの登った際の傷跡の残ったホオノキを見学している写真です。この事実に生徒さんたちも驚いているようでした。

- 終わりに。とある病の流行る中、皆さん大変お疲れ様でした。手洗いうがいをして、しっかりお休みください。

2009/10/23 緒方健人

- すぐに道を間違える教員のお世話をいつもご苦労様です.

2009/10/23 ひし

さようなら山内ようへい記者

2009/09/25 山内氏の下半身と本社カメラマンのタシロ

- 本コーナーの敏腕記者である山内ヨウヘイ君が福岡本社に異動しました.

- ワシップ通信の立ち上げは,山内記者の精力的な活動なしにはなし得ませんでした.

- 向こうにいってもなんとか通信を書いて下さい.

- 余談ですが,どうもカメラに慣れなくて,私のカメラのピントは本社カメラマンタシロの股間を捉えているのではないかと疑っています.

2009/09/25 ヒシ

野ネズミ生息数調査2

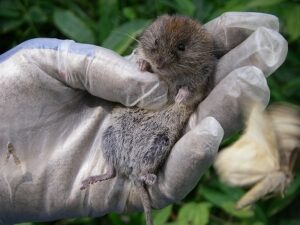

2009/08/11 エゾヤチネズミとマイマイガ

- 8/10~13日にわたり今年2回目の野ネズミ生息数調査を行いました。

- 今回の調査でも非常に多くのネズミを捕獲し、6月の調査を上回る生息数を観測しました。上の写真はエゾヤチネズミですが、他にもエゾアカネズミやヒメネズミ等を確認しています。

- また、写真の右下に写っている白い虫はマイマイガです。彼らもとうとう成虫になり林内を飛び回っていました。

- 今年も大発生の両者ですが、来年は収まってくれるのでしょうか。気になります。

2009/09/08 緒方健人

雌阿寒岳

2009/09/02 雌阿寒岳登山道

2009/09/02 雌阿寒岳6合目からの眺望

- 実習3日目に雌阿寒岳の登山を行いました。

- 好天に恵まれ、気持ちよく登ることができました。

- 登る途中で「きついきつい」と言っていた学生たちも、6合目からの眺望に感動し、笑顔があふれていました。

- ただし、下りはまた「怖い。きつい。」というため息混じりの声が多くなっていました。。

2009/09/07 山内康平

樹木学

2009/08/31 エゾヤマナラシ学参にて

2009/08/31 講義室 樹木学テスト中

- 8月31日から北方圏森林管理学実習が始まり、学生が福岡からやってきました。

- 初日は樹木学実習ということで一日演習林内を散策して解説とともに葉を採取しました。今回は59種も採取し、北演に存在する樹種の大部分を採取しました。

- 夕方にはその採取した葉の樹種名を答えるテストを行いました。一緒に参加した職員のほうが緊張しているようでした。

2009/09/07 山内康平

地衣いっぱい

2009/08/9 ミズナラ樹皮を覆う地衣

2009/08/9 講義室 地衣同定会 国立科学博物館 大村嘉人博士による解説

- 地衣類研究会大会を開催しました。全国から地衣の専門家・愛好家が集まり研究発表を行い,演習林内の地衣を採取・分類・同定しました。地衣は菌類と藻類が共生した生き物で,北海道演習林では樹皮や朽ち木の表面などで多様な地衣群集を観察することができます。今回の研究会は,北海道演習林における地衣相の包括的なリストを作成することも目的としています。

2009/09/07 久米篤

生き物いっぱい

2009/07/31 4林班 スジクワガタ?

2009/07/10 5林班 オカトラノオ

- やっと夏らしい気候になってきて、生き物が元気になっているように見えます。

- 上は昆虫。あまり詳しくないですが、図鑑で見るとスジクワガタのようです。以前傷をつけてしまった林道脇の木(キハダかな?)にくっついてました。

- 下はオカトラノオの群落。ほんの狭い範囲なのですが、一斉に咲き誇っており蝶や蜂が集まっていました。花を見ると和みますねー。

2009/08/05 山内康平

たね

2009/07/10

- 下のマイマイガのところにちょこっと書きましたがリタートラップを林内に設置して落下してくるものを回収しています。回収された物は葉・枝・繁殖器官・その他と分別します。繁殖器官からさらに種子を分別し、樹種ごとに分けています。

- 分別の参考のために、様々な樹種から実を標本として回収しました。

- その標本をちょっと前に写真に撮ったのですがなかなか明るく撮れません。難しいですね

ちなみに上の写真はハクウンボク・下がヤチダモです。2009/08/05 山内康平

マイマイガ

2009/07/16 4林班マイマイガ

2009/06/19 3林班リタートラップ

- 最近の演習林で最も話題に上がる生物はこのマイマイガでしょう。昨年の大発生で名前を知ることになったのですが、それ以来みんなの頭を悩ませています。今年は昨年より増えているようです。

- 上の写真はマイマイガの幼虫です。広食性で針葉樹・広葉樹・草本となんでも食べますが、食べていく順番があるようで、北演の場合だとミズナラが真っ先に食べられます。シラカバも早くに食べられ始め、ヤナギ類・カラマツ・・・と食べられていきます。場所によってはミヤコザサまで食べ始めていました。

- 下の写真はミズナラ二次林に設置されているリタートラップなのですが、中の黒い点はマイマイガの幼虫です。無数のマイマイガがトラップの内外にいて、マイマイガのフンもトラップに溜まっています。すっかりマイマイガトラップになっています。

- 最近、蛹になり始めたので幼虫は少しずつ減っていくでしょうが、成虫になると町の明かりに寄ってきて走る車にぶつかってきます。広い駐車場では山盛りになるほど落ちてきます。また、白いもの(壁・電柱・シラカバの木など)に細かい毛に覆われた卵を産みつけます。卵の駆除時にその毛を吸い込むと気管に良くないそうです。

- 悪いことづくめのマイマイガ。いつまで大発生は続くのでしょうか。。。

2009/07/28 山内康平

土壌調査

2009/06/30 19林班

2009/06/30 19林班

2009/06/30 19林

- 6/30・7/2に福岡から来演された榎木先生と一緒に土壌調査を行いました。

- 環境省のモニタリングサイト1000事業でモニタリングプロットに指定されている3つのプロットから65箇所を選び、落葉層と土壌の採取を行いました。

- 森林構造,リター供給と土壌の性質を調べることで,土がどのように森を育んでいるのかをしらべます。

- 回収した落葉層と土壌は事務所に持ち帰り、乾燥後に計量・分別の作業があります。

- 土壌の採取の経験はほとんどなく榎木先生の作業を見ながら、みんなで勉強しました。

採土円筒で土壌を採取し、円筒からはみ出た部分をきれいに成型するのですが、根切りと剪定ばさみを駆使する技術は経験が必要だと実感しました。 - 余談ですが、色といい形といいチョコレートケーキを作るパティシエのように見えました。

2009/07/13 山内康平とTH

- また、さらに余談ですが,土壌を整形するとき,「まあ、うまくできてるかわからないけど...」と自信なさげな言葉に対し,

「いや、きれいですよ。」

という山内君の言葉に萌えました.2009/07/13 菱 拓雄

あかぎ通信

- 本日、宮崎演習林のウェブページにて、あかぎ通信の発信が開始されました。鷲府通信ともどもご贔屓の程お願い申し上げます。

2009/06/26 田代直明

野ネズミ生息数調査

2009/06/18 25林班 エゾヤチネズミ

2008/12/10 27林班 食害されたカラマツ

- 6/15~19日にわたり野ネズミ生息数調査を行いました。

- 野ネズミ生息数調査はカラマツを食害するエゾヤチネズミの生息数を調べて、その被害対策をたてるために毎年6・8・10月に実施しています。

- 上は生捕り罠で捕獲されたエゾヤチネズミの画像です。体長9cmから12cmの小さな可愛い(?)ネズミですが、林業の観点からみれば手間暇かけて育てたカラマツに食害をあたえる厄介者なんです。

- このエゾヤチネズミが去年、大発生をしました。この大発生は当演習林では10年ぶりの出来事でした。今回の調査でも依然として高い生息数を観測しました。今後の生息数の推移に注意していく必要があります。

2009/06/19 長 慶一郎

カラマツの子

2009/06/15 27林班 地剥ぎ試験地

- 林道法面(のりめん)など、ササや落ち葉をなくした裸地には、カラマツの芽生えが見られます。

- カラマツはもともと北海道の樹ではありませんが、植林を始めて60年近くになる当演習林では、すでに大きくなったカラマツが種子を生産しているわけです。

- また、北海道の森林でもシカの採食による被害が叫ばれて久しいのですが、このカラマツは好きではないようで、あまり食べられません。

- ササを剥いでおけば芽が出るなら、わざわざ植えなくてもいいかも?さらに、シカが好きじゃないなら、カラマツ以外の草や樹だけを食べてくれて、下刈りがいらないのでは?するともしかして、とても安くカラマツの林が作れるかも?

- …というふざけた野望の元に試験を開始しております。

- もちろん、普通に植えるための地拵えをするより、ササを剥ぐ方が大変な作業ですし、シカが都合良く働いてくれるかもわかりません。とりあえずササを剥いだ裸地にシカが入れない柵を設け、その内外で出てきた芽生えを数えています。

- ということでカラマツの芽生えが出てきてくれないと話にならないのですが、この度ようやく数本の芽生えが出てきました。

- 50年後、この子は果たしてちゃんとどこかの製材工場のお世話になっているでしょうか。僕が見るのは無理です。

2009/06/18 田代 直明

リアル「くまの毎日」

2009/06/04 7林班

- 立木調査中林道法面にヒグマの足跡を発見しました。

山に入られる方はくれぐれもクマ出没注意です。2009/06/05 sa

実録・狸寝入り

2009/05/28 23林班横 エゾタヌキ寝入り

- 車で調査地に向かう道すがら、道路の真ん中で日向ぼっこをしていたエゾタヌキのペアが脇の草むらに走っていきました。

- 車から降りてカメラを向けると、逃げきれないと思ったか1mほどまで近寄っても全く動きません。これが世に言う狸寝入りというやつか、と近づきながらバシバシ写真を撮っているうちに我慢できずに駆け出していきました。

- 撮れた写真を見ると、当然ながら寝ているわけがなく、怯えた目でじっとしていて申し訳ない気持ちに。ごめんなさいごめんなさい化かさないでください。

- 足の速くない動物がいきなり敵に間合いを詰められた場合の適応的な行動として「動きを止める」というやり方が進化することはありそうなことですね。

- しかし虫とかならともかく哺乳類としてそれは大層恐ろしいことだろうと思う訳ですが。すみませんすみません化かさないでね。

2009/05/28 田代 直明

記念植樹祭

2009/05/25 27林班

- 強風でしたが青空の下記念植樹を行いました。

総勢19名で600本のカラマツを植樹しました。

参加して下さった方々本当にありがとうございました。2009/05/28 sa

森の環境レスキュー隊1

2009/05/23 北海道演習林5林班水源地

2009/05/23 北海道演習林3林班歩道

- 九州大学北海道演習林がネイパルあしょろ(北海道立足寄少年自然の家)・足寄町教育委員会との共催事業として行っている森の環境レスキュー隊1が行われました。

- 二日間のうち一日目の大半は北海道演習林が会場となります。参加者は小学3年生から中学生のちびっこ達で、自然観察やゲームを交えながらの自然散策、また二日目に行うネイチャークラフト作りの素材集めなどを行いました。

- 雨の予報ながら、小雨は降ったもののなんとか夕方まで持ちこたえてくれました。曇り空でも森の中を走る子ども達から元気を分けてもらえたような気がします。

2009/05/20 山内 康平

子キタキツネを目撃

2009/05/20 北海道演習林13林班 キタキツネ

- 朝から作業に行く途中で子ギツネに出会いました。林道の脇に2匹並んで散歩中でしょうか。

- 慌てて車を止めて逃げない距離から撮影したものが上の写真です。自分はデジタル一眼レフを持っていながら花の撮影用にマクロレンズをつけていたので遠い上にぼけているという悲惨な結果になりました。。。

- 下は一緒にいた緒方くんがコンパクトデジカメで撮影したものですが完敗です。。。

2009/05/20 山内 康平

シラカンバ五分咲

2009/05/19 庁舎構内 シラカンバ雄花

- 今年はエゾヤマザクラやキタコブシが綺麗に咲いていたのに、写真を撮りそびれているうちに散ってしまいました。

- そして花期の長いが故に写真を撮りやすいのはいいのですが、それが故に花粉症患者(例えば僕)をひと月以上苦しめる、こちらの花の時期となってきました。

- とはいえ、今年は昨年の記録的大量散布に比べると、散布量は少ないらしく、今のところ比較的平穏に過ごしております。

- とはいえ、そろそろ鼻もムズムズしてきたことだし、マスクを買っておかねばなぁ、と考えていたところ、俄に街中の薬局からマスクが消えているとの情報が。

- というわけで、人知れずなんとも困ったタイミングで昨今の騒動を迎えているのですが、今考えれば、この展開は充分に読めたはずでして、全く予めの対応ができていなかった先週の自分の無策を恨むよりほかありません。

2009/05/19 田代 直明

春のエゾシカライトセンサス

- 5/11, 13, 14日にわたり,2009年春のライトセンサスを行ないました.

- ライトセンサスはシカの個体数変動を把握するための調査。

- 夜間,定速度で走行するトラックの上から山や畑にライトを当て,鹿の目が遠くでも光ることを利用して数を数えるのです.

- 演習林内外3ルートにおいて春と秋それぞれ3日ずつ調査を行っています。2008年10月より継続調査中です。

- まだ北海道では夜に5℃をきります.完全に冬装備をし,夜6時から夜中の12時まで,みんなトラックの上から一生懸命鹿を探しました.

- 途中でお茶とお菓子を摂取しないと倒れるところでした.

- 春の鹿は,まだ角が十分に発達しておらず,雌雄判別や年齢判別に困難が伴いました.検討が必要です.

- 私的には,20頭を超える集団の移動にもっとも驚きました.

- 寒い中三日間,本当にご苦労様でした.秋も頑張りましょう.

- 参加:全日(井上,長,山内,緒方),11日(馬淵),13日(田代),14日(田代,菱)

2009/05/17 菱 拓雄

- 参加:全日(井上,長,山内,緒方),11日(馬淵),13日(田代),14日(田代,菱)

銀河ホールでの公開講演

- 5/8に足寄銀河ホールで木の根っこに関する講演会をしました。

- 話したことは、ごく基本的な根っこの機能と,進化的経緯や,根の形の工夫, 根がなかったら世界はどうなっていたか,など。

- どんなものでも見えないところでの努力によって現存在が支えられ,植物において,それは根で行なわれていることを話す。

- 若干、説教臭かったのではないかとも思っている。小学生にはさっぱりわからんと辛辣なコメントを浴びる。

- それでも寺社や教会で説教を毎週きく習慣が廃れているこんな世の中で,生態学者くらい生き死にや生き物の生き様を説教臭く話したっていいではないか。

2009/05/13 菱 拓雄

鷲府通信 発信開始

- 本日鷲府通信(わしっぷつうしん)の公開をはじめました。

- 鷲府通信は北海道演習林の職員が,日々演習林での仕事の様子や感想などを公開する場です。

- 鷲府通信は,北海道演習林内を流れるワシップ川を名の由来としています。。

2009/05/13